頸動脈ステント留置術

頸動脈狭窄症とは

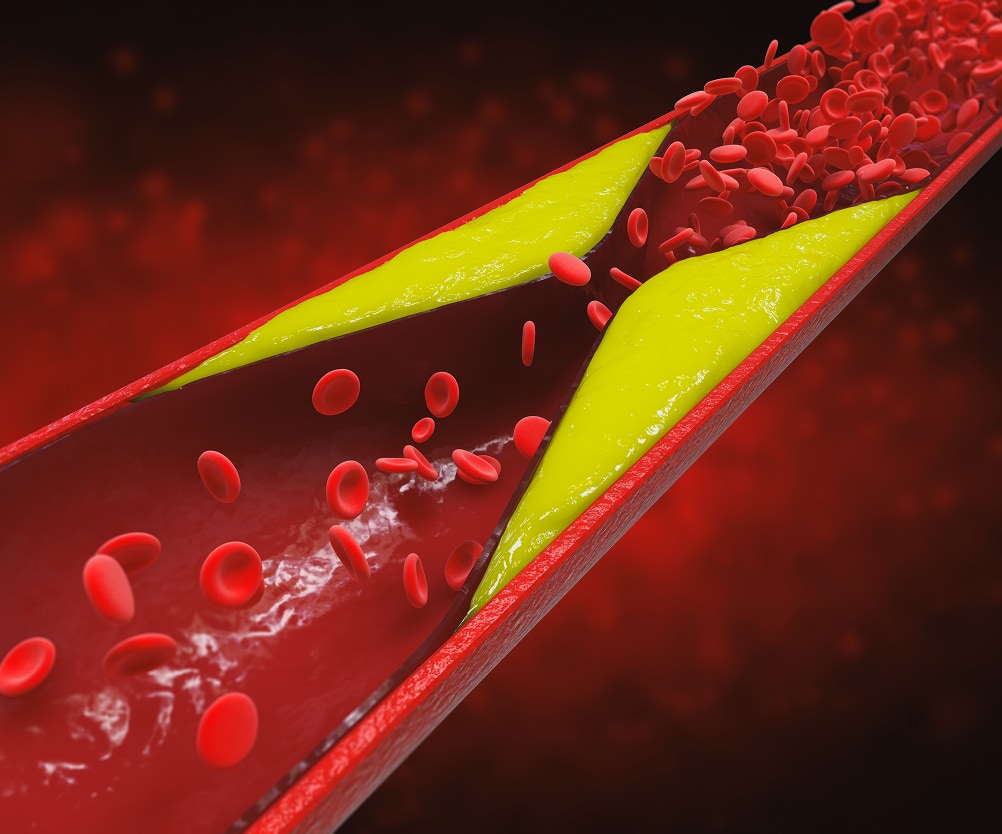

私たちの首の両側を通る「頸動脈(けいどうみゃく)」は、脳に酸素や栄養を届ける大切な血管です。この頸動脈の内部に、加齢や動脈硬化によって「コレステロールのかたまり(プラーク)」がたまると、血管の内腔が狭くなってしまいます。これを「頸動脈狭窄症(けいどうみゃくきょうさくしょう)」と呼びます。

頸動脈が狭くなると、以下のようなことが起こるおそれがあります:

- 脳への血流が減ってしまう

- 狭いところで血液の流れが乱れ、「血栓(けっせん)」という血のかたまりができやすくなる

- この血栓が脳の血管をふさいでしまうことで、「脳梗塞(のうこうそく)」が起こる

一度脳梗塞を起こすと、半身まひや言語障害などの後遺症が残ったり、重症の場合では命に関わることもあります。

頸動脈ステント留置術の目的

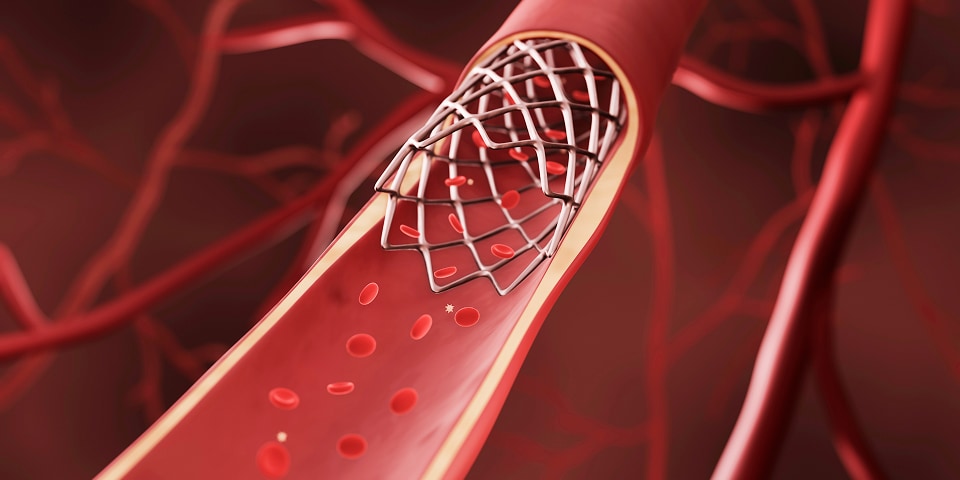

頸動脈ステント留置術は、カテーテルを使って、狭くなった血管を金属製の筒(ステント)を入れて広げることで、脳への血流を改善し、脳梗塞の発症や再発を防ぐことを目的としています。

頸動脈ステント留置術の対象

すでに脳梗塞を起こしたことのある方で頸動脈狭窄をお持ちの方や、無症状であっても狭窄の程度が高度な方が対象となります。また、全身麻酔で行う切開手術(頸動脈内膜剥離術)が、年齢や合併症などにより難しい方にも適応されます。

頸動脈ステント留置術の方法

- ステント治療では、あらかじめ抗血小板薬という血液をサラサラにする薬を内服します(術前:数日前~2週間前から開始)。

- 治療は多くの場合、局所麻酔で行われます。足の付け根(大腿動脈)や手首(橈骨動脈)から細いカテーテルを入れて、狭くなった頸動脈の近くまで進めます。

- 血栓やプラークが脳に流れないよう、特殊なフィルターや風船型の保護器具を用いて安全性を高めます。

- 次に、バルーン(風船)カテーテルで血管を広げ、狭い部分に金属のステントを留置します。治療時間は1〜2時間程度のことが多いです。

- 退院後も血液をサラサラにする薬の服用と、定期的な検査(エコーなど)を行います。

頸動脈ステント留置術の利点と欠点

頸動脈内膜剥離術と比べた場合の利点としては下記のものがあげられます。

- 頸部を切開せずに治療できる

- 局所麻酔で実施できることが多く、高齢者や合併症のある方にも適応しやすい

- 入院期間が比較的短く、回復が早い

欠点や手術リスクとしては下記のものがあげられます。

- 脳梗塞:血栓やプラークが飛んで血管を詰まらせる可能性

- 脳出血:血流の変化によりまれに発生

- 血管の損傷や解離:血管が裂けるリスク(多くは無症候)

- 不整脈や低血圧:治療中や術後に不整脈や低血圧が生じて心臓に負担が掛かる可能性

- カテーテル挿入部位からの出血

- 造影剤によるアレルギー反応や腎機能障害

よくあるご質問(FAQ)

術後すぐに動けますか?

治療当日は安静が必要ですが、翌日には歩行可能になることが多いです。

薬はいつまで飲みますか?

抗血小板薬は数か月から1年以上内服を継続することが多いです。主治医と相談してください。

再発することはありますか?

治療部位が再び狭くなること(再狭窄)は稀ですが、必要に応じて再治療が行われます。

治療は通常1~2時間程度で終わります。多くの場合、局所麻酔で意識のある状態で行いますが、全身麻酔や静脈麻酔を組み合わせることもあります。