Society

我が国の脳血管内治療の学会としての組織は、1982年に名古屋大学脳神経外科の故景山 直樹教授が、欧州で既に始まっていたこの治療の将来性を見越して、日本血管内手術法研究会として立ち上げたのが発端である。 現在のWorld Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (WFITN)の前身である国際症例検討会Workshop of interventional neuroradiology(WIN)、いわゆるVal d’Isère meetingに参加した根来 真が事務局を担当した。本邦でも後藤 勝彌、滝 和郎、高橋 明など血管内治療に興味を持った医師たちが各地で独自に治療を始めていたが、景山 直樹の呼びかけに賛同してこの研究会に参加した。

第1回研究会は1982年12月10日に名古屋の愛知県産業貿易会館にて、21の演題と200名ほどの参加者で行われた。 研究会は第2回(1983年)から隔年で第5回まで名古屋にて開催され、第3回までは景山 直樹、第4回は菊池 晴彦、第5回は竹内 一夫が会長を務めた。第6回(1990年)の松本 圭蔵(徳島市)からは全国各地で開催されるようになった。 名称については、第5回(1989年)からは日本脳神経血管内手術研究会、第14回(1998年)から日本脳神経血管内治療学会に変更された。第11回は3rd Congress of World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiologyとの併催とし、滝 和郎が京都で開催した。2024年で40回を数える(表1:歴代学術集会、会長、開催地)。学会移行とともに、英語表記がそれまでの”Japanese Society of Intravascular Neurosurgery (JSIN)”か ”Japanese Society for Neuroendovascular Therapy (JSNET)”に変更された。

脳血管内治療の質を保証し、脳血管内治療医の生涯教育を充実するため2000年に14名の役員を指導医として専門医制度が発足し、2001年に第1回指導医34名を認定し、専門医試験が2002年より開始された。2024年までに24回の専門医試験が行われている。

2006年にNPO法人日本脳神経血管内治療学会となり、専門医広告が可能となった。京都大学の滝和郎が初代学会理事長(2007-2012年)となり、事務局をメディカルトリビューン社に移すなど運営体制の整備を行うとともに、機関誌「脳血管内治療 Journal of Neuroendovascular Therapy(JNET)」を創刊し、日本専門医認定制機構への加盟を果たすなど、現在の学会体制の基礎を確立した。二代目理事長(2012-2016年)の兵頭 明夫は事務局を現在の国際医学情報センターに移し、年次学術集会助成や地方会交付金の確立、専門医制度の充実、年次報告の開始、英文誌の創刊などに尽力した。三代目理事長(2016-2021年)の坂井信幸は、新しい医療機器に関する実施基準や適正使用指針の策定にJSNETが大きな役割を果たすなどデバイスの導入に貢献し、2018年には悲願であった日本医学会への加盟を実現した。退任直後の2022年8月には第3回以来17年ぶりとなる16th Congress of World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiologyを京都で開催した。4代目理事長(2021-2024年)の宮地 茂の時代となり、法人格がNPOから一般社団法人に変わり、代議員制度が取り入れられ、専門医試験方法の変更などの改革が行われた。また、学会誌が英文論文誌としての国際的評価が確立され、これも悲願であったPubMed収載を果たした。また国産デバイスの開発の増加にも貢献した。2024年から5代目理事長として松丸 裕司が就任し、更なる発展が期待される。

歴代会長並びに開催地

| 会名 | 会長 | 開催地 |

|---|---|---|

| 第l回血管内治療法研究会 | 景山 直樹 (名古屋大学) | 1982年12月10日 愛知県産業貿易館 |

| 第2回血管内治療法研究会 | 景山 直樹 (名古屋大学) | 1983年12月16日 愛知県産業貿易館 |

| 第3回血管内治療法研究会 | 景山 直樹 (名古屋大学) | 1985年12月7日 愛知県産業貿易館 1983年12月16日 愛知県産業貿易館 |

| 第4回血管内治療法研究会 | 菊池 晴彦 (京都大学) | 1987年12月5日 愛知県産業貿易館 |

| 第5回日本脳神経血管内手術研究会 | 竹内 一夫 (杏林大学) | 1989年11月25日 愛知県産業貿易館 |

| 第6回日本脳神経血管内手術研究会 | 松本 圭蔵 (徳島大学) | 1990年11月12~13日 徳島県郷土文化会館 |

| 第7回日本脳神経血管内手術研究会 | 和賀 志郎 (三重大学) | 1991年11月21~22日 三重県医師会館 |

| 第8回日本脳神経血管内手術研究会 | 高倉 公朋 (東京大学) | 1992年11月27~28日 日本消防会館 |

| 第9回日本脳神経血管内手術研究会 | 吉本 高志 (東北大学) | 1993年11月21~22日 仙台国際センター |

| 第10回日本脳神経血管内手術研究会 | 田中 隆一 (新潟大学) | 1 1994年11月24~25日 新潟市民プラザ |

| 国際脳神経血管内治療合同会議究(WFITN) 第11回日本脳神経血管内手術研究会 | 名誉会長 菊池 晴彦 (京都大学) 滝 和郎(京都大学) | 1995年11月19~22日 京都国際会議場 |

| 第12回日本脳神経血管内手術研究会 | 根来 真 (名古屋大学) | 1996年11月20~21日 名古屋国際会議場 |

| 第13回日本脳神経血管内手術研究会 | 名誉会長 大本 堯史 衣笠 和孜 (岡山大学) | 1997年11月20~21日 ホテルグランヴィア岡山 |

| 第14回日本脳神経血管内治療学会 | 園部 眞(国立水戸病院) | 1998年11月19~20日 水戸市民会館 |

| 第15回日本脳神経血管内治療学会 | 後藤 勝彌 (飯塚病院) | 1999年11月17~19日 福岡サンパレス |

| 第16回日本脳神経血管内治療学会 | 高橋 明 (東北大学) | 2000年11月17~19日 仙台国際センター |

| 第17回日本脳神経血管内治療学会 | 小池 哲雄 (新潟市民病院) | 2001年11月21~23日 新潟県民会館 |

| 第18回日本脳神経血管内治療学会 | 兵頭 明夫(琉球大学) | 2002年12月4~6日 沖縄コンベンションセンター |

| 第19回日本脳神経血管内治療学会 | 根本 繁 (虎の門病院) | 2003年11月17~19日 パシフィコ横浜 |

| 第20回日本脳神経血管内治療学会 | 瓢子 敏夫 (中村記念病院) | 2004年11月17~19日 札幌コンベンションセンター |

| 第21回日本脳神経血管内治療学会 | 寺田 友昭 (和歌山県立医科大学) | 2005年11月9~11日 和歌山県民文化会館 |

| 第22回日本脳神経血管内治療学会 | 佐藤 浩一 (徳島大学) | 2006年11月16~18日 アスティ徳島 |

| 第23回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会 | 坂井 信幸 (神戸市立医療センター中央市民病院) | 2007年11月14~17日 神戸国際展示場 |

| 第24回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会 | 宮地 茂 (名古屋大学) | 2008年11月13~15日 名古屋国際会議場 |

| 第25回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会 | 桑山 直也 (富山大学) | 2009年11月19~21日 オーバードホール、オークスカナルパークホテル |

| 第26回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 名誉会長 滝 和郎(三重大学) 中原 一郎(社会保険小倉記念病院) | 2010年11月18~20日 西日本総合展示場、北九州国際会議場、リーガロイヤルホテル小倉 |

| 第27回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 小林 繁樹 (千葉県救急医療センター) | 2011年11月24~26日 幕張メッセ(千葉) |

| 第28回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 江面 正幸 (仙台医療センター) | 2012年11月15~17日 仙台国際センター、江陽グランドホテル |

| 第29回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 伊藤 靖 (新潟大学) | 2013年11月21~23日 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター |

| 第30回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 松丸 祐司 (虎の門病院) | 2014年12月4~6日 パシフィコ横浜 |

| 第31回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 杉生 憲志 (岡山大学) | 2015年11月19~21日 ホテルグランヴィア岡山、岡山コンベンションセンター、岡山シティミュージアム |

| 第32回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 吉村 紳ー (兵庫医科大学) | 2016年11月24~26日 神戸国際展示場 |

| 第33回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 大石 英則 (順天堂大学) | 2017年11月23~25日 グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール |

| 第34回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 松本 康史 (広南病院) | 2018年11月22~24日 仙台国際センター |

| 第35回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 廣畑 優 (久留米大学) | 2019年11月21~23日 福岡国際会議場 |

| 第36回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 | 石井 暁 (京都大学) | 2020年11月19~21日 国立京都国際会館 |

| 第37回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 東 登志夫 (福岡大学筑紫病院) | 2021年11月25~27日 福岡国際会議場 |

| 第38回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 藤中 俊之 (国立病院機構 大阪医療センター) | 2022年11月10~12日 大阪国際会議場 |

| 第39回日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 佐藤 徹 (近畿大学) | 2023年11月23~25日 国立京都国際会館 |

| 第40回日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 清末 一路 (熊本大学) | 2024年11月21~23日 熊本城ホール、他 |

| 第41回日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 山上 宏 (筑波大学) | 2025年11月13~15日 大阪国際会議場 |

| 第42回日本脳神経血管内治療学会学術集会 | 村山 雄一 (東京慈恵会医科大学) | 2026年11月19日~21日 グランドプリンスホテル新高輪 |

会員

本会の会員数は年々右肩上がりに増え、2000年に1064名であった会員数は、2024年には4,800人を超える大学会となった。

脳血管内治療は脳血管撮影を基本に行われるが、1927年にEgas Monizが発明したのとほぼ同時期に、我が国で名古屋大学初代外科教授である齋藤 眞が脳血管撮影を開発した。このため我が国では、脳血管撮影を脳神経外科医が主に担当するという流れができた。我が国では海外に比べて神経放射線の専門医が少ないという事情と、放射線治療や内科的治療など脳神経外科医がカバーする業務範囲が極めて広いことも、脳血管内治療の推進に脳神経外科医が大きく関与してきた背景にある。会員の約9割は脳神経外科医で、放射線科、内科医、救急医、その他の研究者などが参加している。欧米では神経放射線科医が主としてこの分野を開拓し、発展させてきたが、現在は主要国においても我が国と同じような構図になりつつある。一方、近年は急性虚血性脳卒中や頚動脈狭窄症に対する血管内治療が急増していることから内科(神経内科、循環器内科)や救急科からの参入が増えており、幅広い展開が期待されている。

専門医制度

脳神経血管治療学会認定脳血管内治療専門医は日本脳神経外科学会、日本医学放射線学会、日本内科学会、日本救急医学会が認定する専門医が基礎資格となっている。1997年に6名の委員により専門医制度準備委員会が発足し、2000年に専門医制度が学会で承認され、役員を務めていた14名の指導医で発足した。2001年に第1回の指導医審査により34名が認定され、2002年からは専門医認定試験が開始された。脳血管内治療専門医は「脳血管内治療について、その疾患の病態、治療の適応と方法・合併症などについての幅広い知識と臨床経験を持ち、基本的手技を自ら安全に実施できる技術を有する者」と定義されており、その定義は発足時から今まで堅持されている。そのため、脳血管内治療専門医となるには所定の臨床経験、脳脊髄血管撮影の術者経験と脳血管内治療の専門訓練が受験資格として必要で、筆記試験に加え口頭試問と実技試験を加えた専門医認定試験に合格しなければならない。発足当初は、実際の手技を見る実地試験を経て脳血管内治療専門医に認定されていたが、第5回(2005年)から実地監査制度に移行した。監査制度は、2010年から指導医が在籍し一定数以上の脳血管内治療を行っている研修施設で専門訓練を行った者は免除され、2020年より完全撤廃された。脳血管内治療専門医試験は実技試験を課していることから、技術的な実力をみる上で最適の試験方法と高く評価されている。また専門医受験のためには研修認定施設において一定の研修を受け、所定の脳血管撮影および適応疾患の治療経験数を満たしていることが義務付けられている。合格率は他の専門医資格試験に比べて決して高くなく、専門医としてのqualityを重視した厳しい審査基準で判定されている。2024年までに2,428名の専門医が認定され、286の認定研修施設が登録されている。

脳血管内治療指導医は専門医取得後に申請できる資格である。術者として所定の臨床経験、論文および発表等の学術活動を行った者が審査により認定される。これまでに557名の指導医が認定されている。専門医は十分な知識、技能を有し、診療及び教育に優れた者であり、指導医はさらにそれに加えて研究においても指導的役割を果たせる者と定義されている。それぞれの資格は5年毎に更新する必要があり、その維持には確実な臨床活動の継続が要求されている。

一方、急性虚血性脳卒中に対する血栓回収療法の有用性が証明され、適応患者に本療法を提供するために、全般的な脳血管内治療手技の習得を要求される脳血管内治療専門医に準ずる資格として、血栓回収療法のみに特化した実施医資格を認定する脳血栓回収療法実施医制度が日本脳神経外科学会および日本脳卒中学会とJSNETが協力して2020年より始まった。認定の実務はJSNETが担っており、2024年現在脳血栓回収実施医は812名が登録されている。日本脳卒中学会の認定する血栓回収療法を常時行える1次脳卒中センター(PSC)コア施設には、脳血管内治療専門医と脳血栓回収療法実施医の合計が3名以上常勤している必要がある。この制度の発足により、急性期脳卒中患者の搬送や治療の効率化が飛躍的に向上した。(図1)

機関誌

研究会の発足時より学術活動の足跡を残すとのコンセプトで講演集「血管内手術法研究会講演集」が出版され、治療に必要な情報の乏しかった当時は、これがバイブルのように読まれていた。国際化も見据えてWFITNの機関誌 ”Interventional Neuroradiology”をofficial journalとすることとなり(1997年)、Supplement issueとして優秀論文が英文で掲載された。

NPO法人への移行とともに、日本語の機関誌「Journal of Neuroendovascular Therapy (JNET)」が2007年に創刊され、年4回発刊されてきた。その後2015年からJNETは英文誌となったが、和文雑誌の継続の希望もあったため、「脳血管内治療」として和文雑誌が維持された。2022年からは英文誌に一本化され、和文投稿は無くなったが、論文投稿が増加するに従い、採択率が厳しくなり、qualityが急速に上がってきている。2023年からは文献検索エンジンにも載るようになり、2024年よりPubMedの掲載も達成してimpact factorを取得できることとなった。

機関誌は歴代編集長の小宮山雅樹、中原一郎、吉村紳一、清末一路の尽力により大きく発展してきたが、今後世界に向かって発信できる専門誌となっていくことが期待される。

教育体制

治療技術の指導や実施医の養成は、当初、各パイオニアの施設で行われ、国内外の学会でノウハウを知ることぐらいしかできなかったが、1990年よりハンズオン講習として日本脳神経血管内手術トレーニングコース(第1回は熱海)が開催され、治療のコンセンサスが少しずつ定まり、それが啓発されるようになった。学術集会と合わせて開催する生涯教育プログラム(CEP)は第18回(2002年)に兵頭明夫会長が開始して以来、毎年開催されてきた。現在は、CEPの参加が専門医更新の必須要件となっている。

また7つの地方ごとに定期的に年数回開催される支部学術集会では、at homeな雰囲気で最新の情報共有と深い討論により若手の指導を行っている。一方、指導医が中心となり全国レベルの教育セミナーやライブセミナーなどが行われるとともに、地域や施設のグループ内での合併症カンファレンスなども活発に行われてきた。また、企業主導や学会主導のハンズオンセミナーも各地で開催され、手技の習得に役立っている。さらに近年は民間の動画配信サービスやSNSなどによりエキスパートの講義や指導動画が配信されるようになり、時間的にも空間的にも手軽に知識や技術を習得できる環境が整ってきている。

2007年に日本専門医・認定制機構に加盟する時に、脳血管内治療専門医教育指針を滝 和郎理事長の命を受け、坂井信幸会長、宮地 茂次期会長が作成したが公表には至らなかった。その後、日本専門医機構の専門医制度の整備に備え、脳血管内治療専門医制度整備基準が江面正幸専門医制度委員長らによってとりまとめられた。2019年11月の理事会で、脳血管内治療専門医研修カリキュラム、専門医研修手帳が採択され、2020年から脳血管内治療専門研修を開始する専攻医は専攻医登録と研修手帳を活用することが開始された。

脳血管内治療のテキストとしてはじめてロシアの血管内治療法のテキストの翻訳本が出版されたのは1989年である。初期には前述の血管内手術法研究会講演集の講演集や学会誌がほとんど唯一の情報源であったが、今世紀に入ってからは、続々と症例をもとにした教科書や疾患別の解説書など広く読まれる内容の整ったテキストが多数出版されるようになり、学会員の生涯教育に役に立っている。

海外貢献

我が国は世界の中でも脳血管内治療医の数が最も多く、海外学会での発表数も常にトップレベルを維持している。デバイスに関しては従来、輸入品が中心であり、行政レベルでの煩雑な承認手続きにより欧米に比べ遅れをとっていた(いわゆるデバイスラグ)。しかし近年はPMDAによる迅速審査などの制度整備により、この遅滞はほとんど解消され、国際治験への参加も可能となっている。さらに、国産デバイスや日本独自の技術・手技が海外で評価される機会も増加している。

技術研鑽や研究を目的とした海外留学は以前から盛んであり、フランスやアメリカをはじめ多くの医師が海外で研修を積んできた。一部のエキスパートは欧米の臨床医師免許を取得し、長期間にわたって現地でトップレベルの臨床活動を行い、その経験を日本に還元している。米国では新見 康成、村山 雄一、スイスでは田中 美千裕らが臨床活動を通じて国際的に活躍し、また立嶋 智、金子 直樹(UCLA)、結城 一郎(カリフォルニア大学アーバイン校)、重松 朋芳(Mount Sinai病院)らが現在も第一線で活動している。

国際学会の日本開催も積極的に行われており、World Federation of Interventional Therapeutic Neuroradiology(WFITN)は第3回(1995年、会長:滝 和郎)および第16回(2022年、会長:坂井 信幸)がいずれも京都で開催された。Asia-Australasian Federation of Interventional Therapeutic Neuroradiology(AAFITN)は第3回(2000年、仙台、会長:高橋 明)と第10回(2012年、名古屋、会長:宮地 茂)が開催されている。

また、国際学会の運営にも多くの日本人医師が中心的に関与してきた。WFITNでは、根来 真(1997–1999年)、瓢子 敏夫(2008–2011年)、田中美千裕(2022–2024年)がSociety Presidentを務め、園部 眞、宮地 茂、松丸 裕司、吉村 紳一がMember at Largeとして参画した。さらに、小宮山 雅樹は機関誌「Interventional Neuroradiology」の編集委員長として学術発信を牽引した。AAFITNでは、宮地 茂が2018年より3期6年にわたりSociety Presidentを務め、アジア・オセアニア地域における学術的ネットワークの拡充に尽力した。

社会貢献

この領域のデバイス開発は日進月歩であり、毎年のように多くの新しい医療機器が市場に登場している。これらの正しい適用と手技の標準化については行政当局から厳格な管理を求められており、新規医療機器の多くで実施基準、適正使用指針、実施医資格の明確化に加え、市販後の調査(PMS:Post Marketing Surveillance)が義務付けられている。

JSNETは学会としてこれらの取り組みに積極的に対応しており、2018年に制定された製造販売後データベース調査を活用するPMSでは、JSNET自らがデータベース事業者となり、信頼性の高い情報を収集・分析して医療現場へ還元している。

また、デバイス使用に関連する医療事故を減らし、安全な医療の提供を実現するための活動にも力を注いでいる。医療事故発生時には専門家を派遣し、公正な審査に専門的な立場から協力するとともに、再発防止のための提言や対策を積極的に行っている。

一方で、学術総会では市民公開講座を併催し、脳卒中予防などの健康啓発活動や、脳血管内治療の意義・最前線を一般市民へ広く伝えるなど、社会への貢献を続けている。

脳血管内治療の歴史

1. 脳血管造影

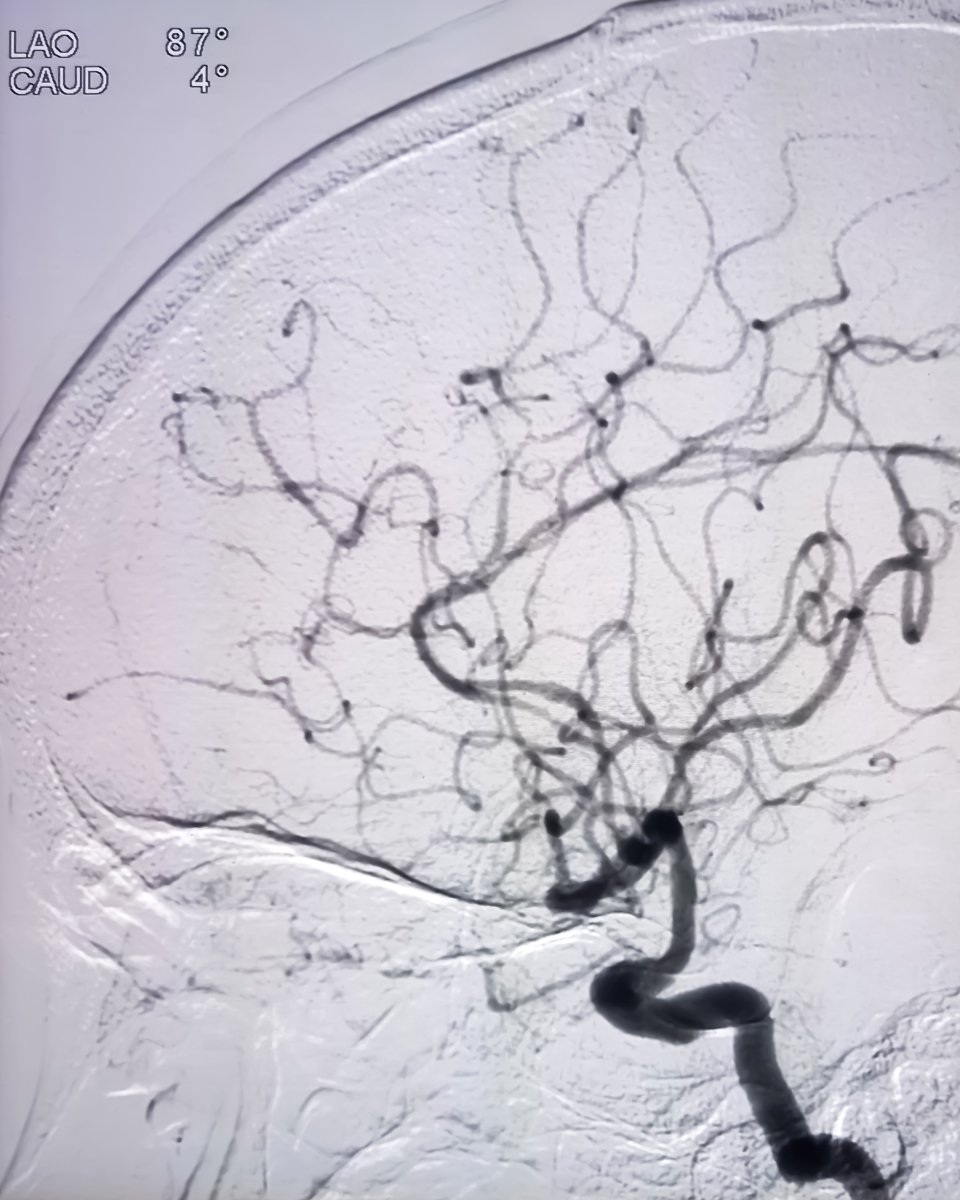

脳血管内治療は脳血管撮影を基本に行われるが、脳血管撮影の歴史は古く、1927年にEgas Monizが、続いてほぼ同時期に我が国で名古屋大学初代外科教授である齋藤 眞が脳血管撮影を開発した。その後まもなく静脈カテーテル法が発明され、1941年にはFarinasが動脈カテーテル法を考案した。画期的なbreakthroughは、1953年Seldingerによる経皮的選択的血管造影法の開発であり、これが現在も全ての血管造影、血管内治療の基本となっている。アプローチ法については、従来鼠蹊部穿刺による経大腿動脈法であったが、近年循環器領域などで広く行われている経橈骨動脈法の普及により、患者への侵襲が一層軽減された。

撮影法については、当初は連続フィルム撮影であったため、造影剤の入る前のマスクフィルムを白黒反転させて血管造影フィルムと重ね合わせることで骨部分を除去するマニュアルサブトラクション法が主流であったが、1990年ごろよりデジタルサブトラクション法(DSA)が登場してリアルタイムのサブトラクションが可能となり、血管構築の理解に極めて有用となった。その後回転撮影の進歩とともに、回転の各角度でサブトラクションを行う3D-DSAが開発され、三次元的把握が容易となっている。現在高解像度バイプレーン装置、IVR-CTおよびCone beam CTの一般化により、多面的多角的な画像情報が得られるようになった他、カラー表示により位相の変化を視覚化することも可能になった。また、造影剤も非イオン性造影剤の普及により血管刺激及び高浸透圧による合併症が減少した。

2. 治療法の変遷

A. 塞栓術の歴史

1904年、Dawbarnがパラフィンとワセリンを頸動脈に注入し、顔面肉腫の栄養血管を塞栓したのが頭頚部塞栓術の最初の報告とされる。1931年にはBrooksが筋肉片を用いて外傷性頸動脈海綿静脈洞瘻を閉塞し、これが選択的塞栓術の端緒となった。その後、この「流れに任せて運ぶ」手技はflow-guide catheterへと発展した。

我が国では滝らが開発したleak balloonが1980年代に脳動静脈奇形治療へ応用され、塞栓術の臨床応用が広がった。1974年にはロシアのSerbinenkoが離脱式バルーンを開発し、Debrun型、Hieshima型など使いやすいバルーンが登場して世界的に普及した。

液体塞栓物質としては、Luessenhopらが1960年にmetylcyanoacrylateを用い、その後IBCAからNBCAへと発展した。1990年代には衣笠らのCAP、高橋らのPVacなどが国内で開発され、21世紀には滝らが30年前に提唱した析出型塞栓物質EVALがOnyx™として製品化された。これにより高い塞栓率が実現し、硬膜動静脈瘻への適用も広がった。

固体塞栓物質ではpolyvinylalcohol(PVA)particleが広く用いられ、Embosphere™などの製品が普及している。血管閉塞用コイルは1975年のGianturcoによる報告に始まり、fiber付きや渦巻き型コイルが開発された。現在では慢性硬膜下血腫の治療・再発予防など新しい適応も見出されている。

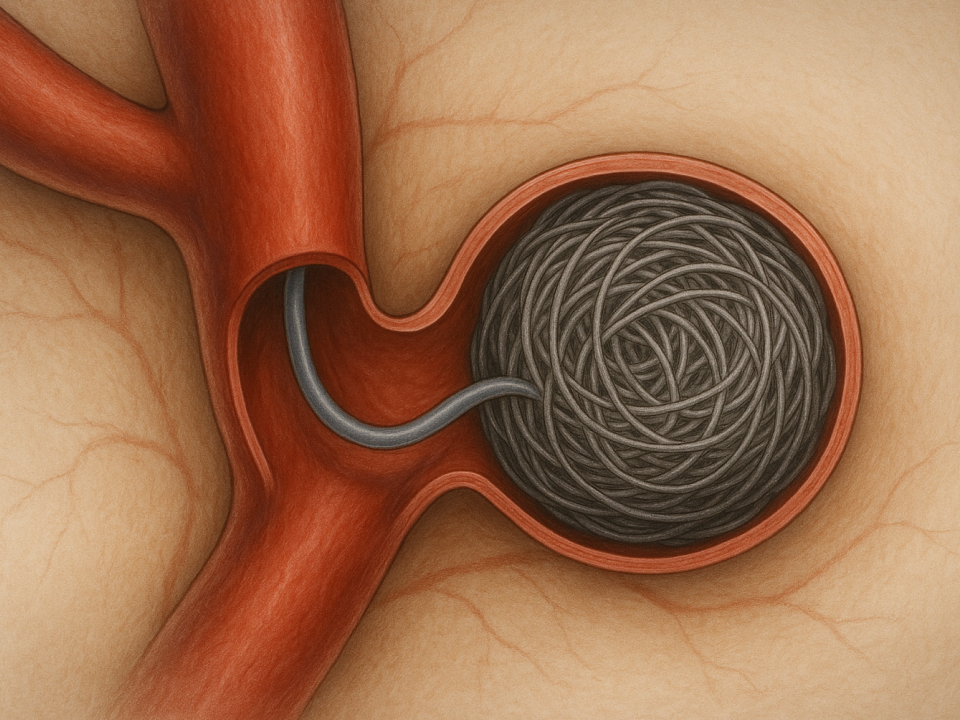

脳動脈瘤塞栓術は離脱式バルーンによる親動脈閉塞から始まり、1990年代にGuglielmiによる離脱式コイル(GDC)の登場で瘤内塞栓術が確立した。日本でも1995年に導入され、以後改良が重ねられている。バルーンアシスト法、ステントアシスト法、Flow Diverterの発展により治療選択肢は大きく広がった。本邦独自のダブルカテーテル法や、新しいflow disruptorなども登場し、技術革新は続いている。

B. 血管形成術の歴史

経皮的血管形成術(PTA)の概念は、1964年にDotterらが四肢血管閉塞に対して行ったブジー式拡張術に始まる。1974年にはGruentzigらがバルーンカテーテルを発明し、安全性と確実性が飛躍的に向上した。

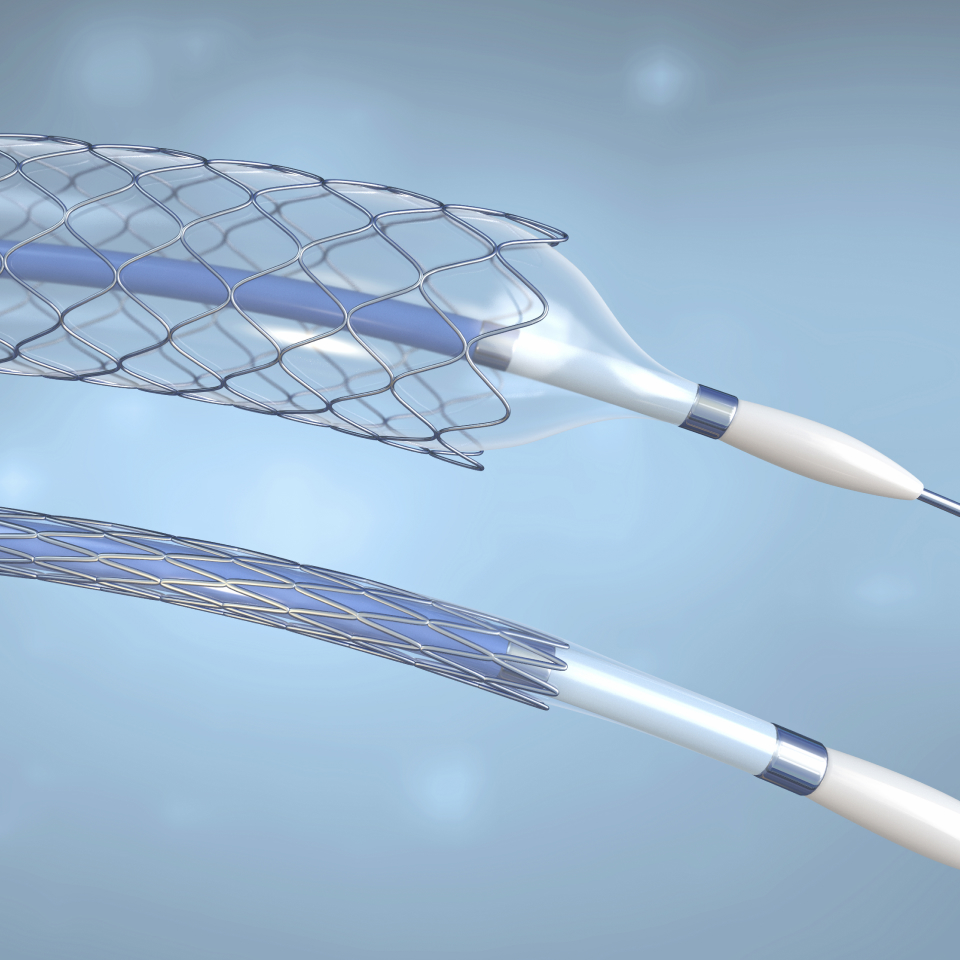

ステントは1969年にDotterらが四肢血管に初めて使用し、1986年にはSigvartが冠動脈に自己拡張型ステントを導入、1990年にはRoubinやSchatzがバルーン拡張型を開発した。頸動脈狭窄症では当初他部位用ステントが用いられていたが、21世紀に入り頸動脈専用ステントが次々と登場し、プロテクションデバイスとの併用で成績が安定した。本邦では近位・遠位の血流コントロールによる確実な保護下で行うCAS(頸動脈ステント留置術)が主流となり、安全性と成績が高く評価されている。

頭蓋内動脈狭窄に対しても、細径バルーンによるPTAが早期から行われ、後に冠動脈用ステントに代わりWingspan™が認可された。しかしSAMPRIS試験以降は適応が限定的となっている。一方、静脈洞閉塞など静脈系疾患に対しても血管形成術が有用であり、特に特発性頭蓋内圧亢進症に対する静脈洞ステント留置は有効な治療として注目されている。

C. 脳血管再開通療法の歴史

我が国では早くから血栓溶解療法が試みられてきた。静注療法の効果が限定的だったことから、局所動注による線溶療法が行われ、1933年のTilletらの報告を起点に、1970年代にはDotterがウロキナーゼを動注、1990年代には冠動脈領域でt-PA動注が実用化された。

日本ではMELT studyにより局所線溶療法の有効性が示されたが、2005年にrt-PA(Alteplase)が承認され、第一選択は静注療法へと移行した。2015年以降は血栓回収療法が主流となり、初期のMERCIに続き、stent retrieverや吸引カテーテルの登場によって治療成績は飛躍的に向上した。現在ではcombined techniqueにより約9割の症例で再開通が得られている。

また、静脈洞血栓症に対しても、抗凝固療法に加えて血栓回収療法や静脈洞形成術が有効とされ、治療の選択肢が拡がっている。

2025年4月

文責 宮地 茂 (第4代理事長)

協力 滝 和郎 (初代理事長)、兵頭 明夫 (第2代理事長)、坂井 信幸 (第3代理事長)、根来 真(初代事務局長)